満州国

満州国

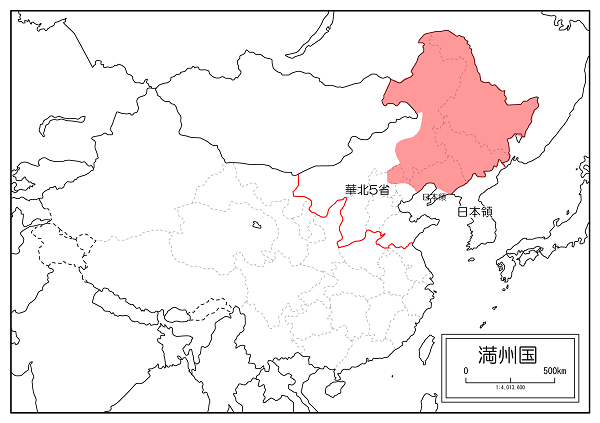

満州国(まんしゅうこく、旧字体:滿洲國、英語: Manchukuo、拼音: Mǎnzhōu Guó )は、1932年から1945年の間、満州(現在の中国東北部)に存在した国家。帝政移行後は「大満州帝国(大滿洲帝國)」あるいは「満州帝国」などとも呼ばれていた。

日本(朝鮮、関東州)および中華民国、ソビエト連邦、モンゴル人民共和国、蒙古聯合自治政府(後に蒙古自治邦政府と改称)と国境を接していた。

概要

満州は 、歴史上おおむね女真族(後に満洲族と改称)の支配区域であった。満洲国建国以前に女真族の建てた王朝として、金や後金(後の清)がある。清朝滅亡(1912年)後は中華民国の領土となったが、政情は安定せず、事実上軍閥の支配下に置かれた。1931年、柳条湖事件に端を発した満州事変が勃発、関東軍(大日本帝国陸軍)により満洲全土が占領された。関東軍の主導のもと同地域は中華民国からの独立を宣言し、1932年3月、満洲国の建国に至った。元首(満洲国執政、後に満洲国皇帝)には清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀がついた。

愛新覚羅溥儀

満洲国は建国にあたって自らを満州民族と漢民族、蒙古民族からなる「満洲人、満人」による民族自決の原則に基づく国民国家であるとし、建国理念として日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人による「五族協和」を掲げた。

満洲国は建国以降、日本、その中でも関東軍の強い影響下にあり「大日本帝国と不可分的関係を有する独立国家」と位置付けられていた[1]。当時の国際連盟加盟国の多くは、「満洲地域は中華民国の主権下にあるべき」とする中華民国の立場を支持して日本政府を非難した。このことが、1933年(昭和8年)に日本が国際連盟から脱退する主要な原因となった。

しかしその後、ドイツやイタリア、タイ王国など多くの日本の同盟国や友好国、そしてスペイン国などのその後の第二次世界大戦における枢軸寄り中立国も満洲国を承認し、国境紛争をしばしば引き起こしていたソビエト連邦も領土不可侵を約束して公館を設置するに至り、当時の独立国の3分の1以上と国交を結んで独立国として安定した状態に置かれた[2]。アメリカやイギリス、フランスなど国交を結んでいなかった国も国営企業や大企業の支店を構えるなど、人的交流や交易をおこなっていた。

第二次世界大戦末期の1945年(康徳12年)、日ソ中立条約を一方的に破棄した赤軍(ソビエト連邦軍)による満洲侵攻と、日本の太平洋戦争敗戦により、8月18日に満洲国皇帝・溥儀が退位して満洲国は滅亡。満洲地域はソ連の支配下となり、次いで中国国民党率いる中華民国に返還された。その後の国共内戦を経て、現在は中国共産党率いる中華人民共和国の領土となっている。

中華民国および中華人民共和国は、現代でも満洲国を歴史的な独立国として見なさない立場から、「偽満」「偽満洲国」と表記する[3]。同地域についても「満洲」という呼称を避け、「中国東北部」と呼称している。日本では通常、公の場では「中国東北部」または注釈として「旧満州」という修飾と共に呼称する[4][5]。

歴史

誕生の背景

前史

日本の満洲に対する関心は、江戸時代後期に既に現れていた。経世家の佐藤信淵は、1823年(文政6年)に著した『混同秘策』で「凡そ他邦を経略するの法は、弱くして取り易き処より始るを道とす。今に当て世界万国の中に於て、皇国よりして攻取り易き土地は、支那国の満洲より取り易きはなし。」と満洲領有を説いた。幕末の尊皇攘夷家吉田松陰は『幽囚録』にて、「北は満洲の地を割き、南は台湾、呂宋諸島を収め、進取の勢を漸示すべし」と似た主張をしている。

清朝はアヘン戦争後の1843年に締結された虎門寨追加条約により領事裁判権を含む治外法権を受け入れることになったが、ロシア帝国もまたアロー戦争後の1858年に天津条約を締結して同等の権利を獲得することに成功し、1860年の北京条約でアムール川左岸および沿海州の領有権を確定させていた。日本は1871年(明治4年)の日清修好条規において清国と完全に対等な国交条約を締結していたが、日清戦争後の下関条約及び1896年(明治29年)に締結した日清通商航海条約により、清国に対する領事裁判権を含めた治外法権を得ることとなり、西欧列強に遅れながら中国に対する特殊権益獲得に動くことになった。

ロシアによる支配画策

ロシアは日清戦争直後の三国干渉による見返りとして李鴻章より満洲北部の鉄道敷設権を得ることに成功し(露清密約)、1897年のロシア艦隊の旅順強行入港を契機として1898年3月には旅順大連租借条約を締結、ハルピンから大連、旅順に至る東清鉄道南満洲支線の敷設権も獲得して満洲支配を進めた。

20世紀初期の日本では、すでに外満州(沿海州など)を領有し、残る満洲全体を影響下に置くことを企図するロシアの南下政策が、日本の国家安全保障上の最大の脅威とみなされていた。1900年(明治33年)、ロシアは義和団の乱に乗じて満洲を占領、権益の独占を画策した。これに対抗して日本はアメリカなどとともに満洲の各国への開放を主張し、さらにイギリスと同盟を結んだ(日英同盟)。

「日本の生命線」

日露両国は1904年(明治37年)から翌年にかけて日露戦争を満洲の地で戦い、日本は苦戦しながらも優位に展開を進め戦勝国となる。これにより南樺太は日本に割譲され、ポーツマス条約で朝鮮半島における自国の優位の確保や、遼東半島の租借権と東清鉄道南部の経営権を獲得した。その後日本は当初の主張とは逆にロシアと共同して満洲の権益の確保に乗り出すようになり、中国大陸における権益獲得に出遅れていたアメリカの反発を招くことになった。

この状況について当時日本に在住していたポルトガルの外交官ヴェンセスラウ・デ・モラエスは、 「日米両国は近い将来、恐るべき競争相手となり対決するはずだ。広大な中国大陸は貿易拡大を狙うアメリカが切実に欲しがる地域であり、同様に日本にとって もこの地域は国の発展になくてはならないものになっている。この地域で日米が並び立つことはできず、一方が他方から暴力的手段によって殲滅させられるかも しれない」との自身の予測を祖国の新聞に伝えている[6]。

第一次世界大戦に参戦した日本は1914年(大正3年)10月末から11月にかけイギリス軍とともに山東半島の膠州湾租借地を攻略占領し(青島の戦い)その権益処理として対華21カ条要求を行い、2条約13交換公文からなる取り決めを交わした。この中に南満洲及東部内蒙古に関する条約など、満蒙問題に関する重要な取り決めがなされ、満州善後条約や満洲協約、北京議定書・日清追加通商航海条約などを含め日本の中国特殊権益が条約上固定された。日本と中華民国によるこれら条約の継続有効(日本)と破棄無効(中国)をめぐる争いが宣戦布告なき戦争[7]へ導くこととなる。

1917年(大正6年)、第一次世界大戦中にロシア革命が起こり、ソビエト連邦が成立する。旧ロシア帝国の対外条約のすべてを無効とし継承を拒否したソビエトに対し、第一次世界大戦に参戦していた連合国は「革命軍によって囚われたチェコ軍団を救出する」という大義名分により干渉戦争を開始した(シベリア出兵)。

日本はコルチャク政権を支持しボリシェヴィキを攻撃したが、コルチャク政権内の分裂やアメリカを初めとする連合国の撤兵により失敗。共産主義の拡大に対する防衛基地として満洲の重要性が高まり、「日本の生命線」と見なされるようになった。とくに1917年及び1919年のカラハン宣言は人民によりなされた共産主義政府であるソビエトが旧ロシア帝国の有していた対中権益(領事裁判権や各種条約による治外法権など)の無効・放棄を宣言したものであり、孫文をはじめとした中華民国政府を急速に親ソビエト化させ、あるいは1920年には上海に社会共産党が設立され、のち1921年の中国共産党第一次全国代表大会につながった。第一次国共合作により北伐を成功させた蒋介石の南京国民政府は、1928年7月19日に一方的に日清通商航海条約の破棄を通告し、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、中国における在留日本人(朝鮮人含む)の安全や財産、及び条約上の特殊権益は重大な危機に晒されることになった。

満洲における状況

満洲は清朝時代には「帝室の故郷」として漢民族の植民を強く制限していたが、清末には中国内地の窮乏もあって直隷・山東から多くの移民が発生し、急速に漢化と開拓が進んでいた。

これに目をつけたのが清末の有力者・袁世凱であり、彼は満洲の自勢力化をもくろむとともに、ロシア・日本の権益寡占状況を打開しようとした。しかしこの計画も清末民初の混乱のなかでうまくいかず、さらに袁の死後、満洲で生まれ育った馬賊上がりの将校・張作霖が台頭、張は袁が任命した奉天都督の段芝貴を追放し、在地の郷紳などの支持の下軍閥として独自の勢力を確立した。満洲を日本の生命線と考える関東軍を中心とする軍部らは、張作霖を支持して満洲における日本の権益を確保しようとしたが、叛服常ない張の言動に苦しめられた。また、日中両軍が衝突した寛城子事件では張作霖の関与が疑われたが日本政府は証拠をつかむことができなかった。

さらに中国内地では蒋介石率いる中国国民党が戦力をまとめあげて南京から北上し、この影響力が満洲に及ぶことを恐れた。こうした状況の中、外満州では赤軍と協力した中国艦隊によって日本軍守備隊の殲滅と居留民が虐殺される尼港事件が起き、満州が赤化されていくことについての警戒感が強まった。1920年代後半から対ソ戦の基地とすべく、関東軍参謀の石原莞爾らによって長城以東の全満洲を国民党の支配する中華民国から切り離し、日本の影響下に置くことを企図する主張が現れるようになった。

満洲事変

張作霖爆殺事件の現場

詳細は「満州事変」を参照

1928年(昭和3年)5月、中国内地を一時押さえていた張作霖が国民革命軍に敗れて満洲へ撤退した。田中義一首相ら日本政府は張作霖への支持の方針を継続していたが、高級参謀河本大作ら現場の関東軍は日本の権益の阻害になると判断し、独自の判断で張作霖を殺害したとされる(張作霖爆殺事件)。河本らは自ら実行したことを隠蔽する工作を事前におこなっていたものの、報道や宣伝から当初から関東軍主導説がほぼ公然の事実となってしまい、張作霖の跡を継いだ一子張学良は日本の関与に抵抗し楊宇霆ら日本寄りの幕僚を殺害、国民党寄りの姿勢を強めた。このような状況を打開するために関東軍は、1931年(昭和6年)9月18日、満州事変(柳条湖事件)を起こして満洲全土を占領した。張学良は国民政府の指示によりまとまった抵抗をせずに満洲から撤退し、満洲は関東軍の支配下に入った。

日本国内の問題として、世界恐慌や昭和恐慌と呼ばれる不景気から抜け出せずにいる状況があった。明治維新以降、日本の人口は急激に増加しつつあったが、農村、都市部共に増加分の人口を受け入れる余地がなく、1890年代以後、アメリカやブラジルなどへの国策的な移民によってこの問題の解消が図られていた。ところが1924年(大正13年)にアメリカで排日移民法が成立、貧困農民層の国外への受け入れ先が少なくなったところに恐慌が発生し、数多い貧困農民の受け皿を作ることが急務となっていた。そこへ満洲事変が発生すると、当時の若槻禮次郎内閣の不拡大方針をよそに、国威発揚や開拓地の確保などを期待した新聞をはじめ国民世論は強く支持し、対外強硬世論を政府は抑えることができなかった。

誕生

「執政」就任式典

日満議定書の調印式

柳条湖事件発生から4日後の1931年9月22日、関東軍の満洲国領有計画は陸軍首脳部の反対で独立国家案へと変更された。参謀本部は石原莞爾らに溥儀を首班とする親日国家を樹立すべきと主張し、石原は国防を日本が担い、鉄道・通信の管理条件を日本に委ねることを条件に満蒙を独立国家とする解決策を出した。現地では、関東軍の工作により、反張学良の有力者が各地に政権を樹立しており、9月24日には袁金鎧を委員長、于冲漢を副委員長として奉天地方自治維持会が組織され、26日には煕洽を主席とする吉林省臨時政府が樹立、27日にはハルビンで張景恵が東省特別区治安維持委員会を発足した。

翌1932年2月に、奉天・吉林・黒龍江省の要人が関東軍司令官を訪問し、満洲新政権に関する協議をはじめた。2月16日、奉天に張景恵、臧式毅、煕洽、馬占山の四巨頭が集まり、張景恵を委員長とする東北行政委員会が組織された。2月18日には「党国政府と関係を脱離し東北省区は完全に独立せり」と、満洲の中国国民党政府からの分離独立が宣言された。

1932年3月1日、上記四巨頭と熱河省の湯玉麟、内モンゴルのジェリム盟長チメトセムピル、ホロンバイル副都統の凌陞が委員とする東北行政委員会が、元首として清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀を満洲国執政とする満洲国の建国を宣言した(元号は大同)。首都には長春が選ばれ、新京と命名された。国務院総理(首相)には鄭孝胥が就任した。

その後、1934年3月1日には溥儀が皇帝として即位し、満洲国は帝政に移行した(元号は康徳に改元[8])。国務総理大臣(国務院総理から改称)には鄭孝胥(後に張景恵)が就任した。

満洲国をめぐる国際関係

一方、満洲事変の端緒となる柳条湖事件が起こると、中華民国は国際連盟にこの事件を提起し、国際連盟理事会はこの問題を討議し、1931年12月に、イギリス人の第2代リットン伯爵ヴィクター・ブルワー=リットンを団長とするリットン調査団の派遣を決議した。1932年3月から6月まで中華民国と満洲を調査したリットン調査団は、同年10月2日に至って報告書を提出し、満洲の地域を「法律的には支那の一構成部分なりと雖も」としたものの「本紛争の根底を成す事項に関し日本と直接交渉を遂ぐるに充分なる自治的性質を有したり」[9]と表現し、中華民国の法的帰属を認める一方で、日本の満洲における特殊権益を認め、満洲に自治政府を建設させる妥協案を含む日中新協定の締結を提案した。

同年9月15日に斎藤内閣のもとで政府として満洲国の独立を承認し、日満議定書を締結して満洲国の独立を既成事実化していた日本は報告書に反発、松岡洋右を主席全権とする代表団をジュネーヴで開かれた国際連盟総会に送り、満洲国建国の正当性を訴えた。

1933年2月24日の国際連盟総会での同意確認の結果、賛成42票、反対1票(日本)、棄権1票(シャム=現タイ)、投票不参加1国(チリ)であり、国際連盟規約15条4項[10]および6項[11]についての条件が成立した。日本はこれを不服として1933年3月に国際連盟を脱退する。

隣国かつ仮想敵国でもあったソビエト連邦は、当時はまだ国際連盟未加盟であり、リットン調査団の満洲北部の調査活動に対しての便宜を与えなかっただけでなく[12]、建国後には満洲国と相互に領事館設置を承認するなど事実上の国交を有していたが、正式な国家承認については満州事変発生から建国後まで終始一定しない態度を取り続けた。1935年にソ連は満洲国内に保有する北満鉄路を満洲国政府に売却した。

1941年4月13日、日ソ中立条約がソ連と日本の間で締結され、満洲国とモンゴル人民共和国の領土保全と相互不可侵を約束するとした共同声明が出された[2]。

第二次世界大戦

鞍山製鉄所

太平洋戦争(大東亜戦争)開戦直前の1941年12月4日、日本の大本営政府連絡会議は 「国際情勢急転の場合満洲国をして執らしむ可き措置」を決定し、その「方針」において「帝国の開戦に当り差当り満洲国は参戦せしめず、英米蘭等に対しては 満洲国は帝国との関係、未承認等を理由に実質上敵性国としての取締の実行を収むる如く措置せしむるものとす」として、満洲国の参戦を抑止しする一方、在満 洲の連合国領事館(奉天に米英蘭、ハルビンに米英仏蘭、営口に蘭(名誉領事館))の閉鎖を実施させた。このため、満洲国は国際法上の交戦国とはならず、満洲国軍が日本軍に協力して南方や太平洋方面に進出するということも無かった。

日本の敗色が濃くなった1944年の後半に入ると、同年7月29日に鞍山の昭和製鋼所(鞍山製鉄所)など重要な工業基地が連合軍、特にイギリス領インド帝国のイギリス軍基地内に展開したアメリカ軍のボーイングB29爆撃機の盛んな空襲を 受け、工場の稼働率は全般に「等しい低下を示し」(1944年当時の稼動状況記録文書より)たとしている。特に、奉天の東郊外にある「満洲飛行機」では、 1944年6月には平均で70%だった従業員の工場への出勤率が、鞍山の空襲から1週間後の8月5日には26%まで低下した。次の標的になるのではという 従業員の強い不安感から、稼働率の極端な下落を招くことになった。

1945年2月11日にソ連、アメリカ、イギリスはヤルタ会談を開き、満洲を中華民国へ編入、北満鉄路・南満州鉄道をソ連・中華民国の共同管理とし、大連をソビエト海軍の租借地とする見返りとして、ソ連が参戦することを満洲国政府に秘密裏に決定した[13]。

1945年5月には同盟国のドイツが降伏し、日本は1国でイギリス、アメリカ、中華民国、オーストラリアなどの連合国との戦いを続けることになる。太平洋戦線では前年松のサイパンやフィリピンに続き3月には硫黄島が、6月には沖縄が連合国の手に落ち、日本の敗戦は時間の問題となっていた。

ソ連の侵攻

満州の歴史

箕子朝鮮 東胡 濊貊 粛慎

燕 遼西郡 遼東郡

秦 遼西郡 遼東郡

前漢 遼西郡 遼東郡 衛氏朝鮮 匈奴

漢四郡 夫余

後漢 遼西郡 烏桓 鮮卑 挹婁

遼東郡 高句麗

玄菟郡

魏 昌黎郡 公孫度

遼東郡

玄菟郡

西晋 平州

慕容部 宇文部

前燕 平州

前秦 平州

後燕 平州

北燕

北魏 営州 契丹 庫莫奚 室韋

東魏 営州 勿吉

北斉 営州

北周 営州

隋 柳城郡 靺鞨

燕郡

遼西郡

唐 営州 松漠都督府 饒楽都督府 室韋都督府 安東都護府 渤海国 黒水都督府

遼 上京道 東丹 女真

中京道 定安

東京道

金 東京路

上京路

東遼 大真国

元 遼陽行省

明 遼東都司 奴児干都指揮使司

建州女真 海西女真 野人女真

清 満州

東三省 ロマノフ朝

中華民国

(東三省) ソ連

(極東)

満州国

中華人民共和国

(中国東北部) ロシア連邦

(極東連邦管区)

中国朝鮮関係史

Portal:中国

「ソ連対日宣戦布告」および「ソ連対日参戦」も参照

1945年6月、日本は終戦工作の一環として満洲国の中立化を条件に未だ日ソ中立条約が有効であったソビエト連邦に和平調停の斡旋を求めたが、既にヤルタ会談において連合国首脳により結ばれた秘密協定に基づき、ドイツ降伏から3か月以内の対日参戦を決定していたソ連がその提案を取り上げる筈も無かった[14]。8月8日、ソ連は1946年4月26日まで有効だった日ソ中立条約を破棄して日本に宣戦布告し直後に対日参戦した。この参戦の背景にはスパイのリヒャルト・ゾルゲから得ていた関東軍特種演習の真意に関する情報もあった。まもなくソ連軍は満洲国に対しても西の外蒙古(モンゴル人民共和国)及び東の沿海州、北の孫呉方面及びハイラル方面、3方向からソ満国境を越えて侵攻した。ソ連は参戦にあたり、日本政府に対しては直前に駐ソ大使に対して宣戦布告したが、満洲国に対しては、そもそも国家として承認していなかったことから、何の外交的通告も行われなかった。満洲国は満洲国防衛法を発動して戦時体制へ移行したが、外交機能の不備、新京放棄の混乱などにより最後まで満洲国側からの対ソ宣戦は行われなかった。

一方、満洲国を防衛する日本の関東軍は、日ソ中立条約をあてにしていた大本営により、1942年以降増強が中止され、後に南方戦線などへ戦力を抽出されて十分な戦力を持っていなかった。兵力の数的な不足と同時に、精鋭部隊を失ったことによる戦闘力の弱体化、ソ連侵攻に対抗するための陣地防御の準備が不十分であったことなどにより、国境付近で多くの部隊が全滅し、侵攻に対抗できなかった(ソ連対日参戦を参照)。

そのため関東軍首脳は撤退を決定し、新京の関東軍関係者(主に将校の家族、関東軍の上級関係者たち)は8月10日、いち早く、莫大な資金を安全確保の「武器」として乗せた憲兵の護衛付き特別列車で脱出した。そしてソ連軍の侵攻で犠牲となったのが、主に満蒙開拓移民団員(後述) をはじめとする日本人居留民たちであった。通化への司令部移動の際に民間人の移動も関東軍の一部では考えられたが、軍事的な面から民間人の大規模な移動は 「全軍的意図の(ソ連への)暴露」にあたること、邦人130万余名の輸送作戦に必要な資材、時間もなく、東京の開拓総局にも拒絶され、結果、彼らは置き去 りにされ、満洲領に攻め込んだソ連軍の侵略に直面する結果になった。

ソ連軍は規律が整っておらず、兵士による数多くの殺傷・強姦・略奪事件が発生した。8月14日には葛根廟事件が起こった。日本人の強引な土地収奪などから開拓団に恨みを持つ漢族による殺害事件もあり、多くの開拓者が南方へ避難した。しかし脱出不能との判断から、集団自決により命を失った者も多数にのぼった。中には、シベリアや外蒙古、中央アジア等に連行・抑留された者もいる。

この混乱の中、一部の日本人の幼児は、肉親と死別したりはぐれたりして現地の中国人に保護され、あるいは肉親自身が現地人に預けたりして戦後も大陸に残った中国残留日本人孤児が数多く発生した。その後、日本人は新京や大連などの大都市に集められたが、日本本国への引き揚げ作業は遅れ、漸く1946年から開始された(葫芦島在留日本人大送還)。その間多くの餓死者・凍死者・病死者を出したとされる。

一方ソ連軍の侵攻は満洲国内で日本人による抑圧を受けていた中国人、朝鮮人、蒙古人にとっては「解放」であり、彼らの多くはソ連軍を解放軍として迎 え、当初関東軍と共にソ連軍と戦っていた満洲国軍や関東軍の朝鮮人・漢人・蒙古人兵士らのソ連側への離反が相次ぎ、結果として関東軍の作戦計画を妨害する ことになった。

滅亡

皇帝溥儀をはじめとする国家首脳たちはソ連の進撃が進むと新京を放棄し、朝鮮にほど近い、通化省臨江県大栗子に避難していたが、8月15日に行われた日本の昭和天皇による「玉音放送」で戦争と自らの帝国の終焉を知った。

2日後の8月17日に、国務総理大臣の張景恵が主宰する重臣会議は満洲国の廃止を決定、翌18日未明には溥儀が大栗子の地で退位の詔勅を読み上げ、満洲国は誕生から僅か13年で滅亡した[15]。退位詔書は20日に公布する予定だったが、実施できなかった。

8月19日に旧満洲国政府要人による東北地方暫時治安維持委員会が組織されたが、8月24日にソ連軍の指示で解散された。溥儀は退位宣言の翌日、通化飛行場から飛行機で日本に亡命する途中、奉天でソ連軍の空挺部隊によって拘束され、通遼を経由してソ連のチタの収容施設に護送された。そのほか、旧政府要人も8月31日に一斉に逮捕された。

その後の満洲地域

日本兵と日本人入植者

戦闘終了後、ソ連軍はほとんどの関東軍兵士を武装解除して捕虜とし、シベリアや中央アジアなどの強制収容所に送り、過酷な強制労働を課した。18歳から45歳までの民間人男性を有無を言わさず逮捕収容し、65万人以上の日本人が極度の栄養失調状態で極寒の環境にさらされた。このシベリア抑留によって、帰国できずに命を落とす者が25万人以上出たといわれる。

一方、逃避行の果てに、ようやく日本へ帰り着いた入植者を含む日本人「引揚者」は、戦争で経済基盤が破壊された日本国内では居住地もなく、さらに治安も悪化していたため、非常に苦しい生活を強いられた。中華民国政府に協力した日本人数千名が中国共産党に虐殺される通化事件なども引き起こされた。政府が満蒙開拓移民団 や引揚者向けに「引揚者村」を日本各地に置いたが、いずれも農作に適さない荒れた土地で引揚者らは後々まで困窮した。

統治の変遷

満洲はソ連軍の軍政下に入り、中華民国との中ソ友好同盟条約では3か月以内に統治権の返還と撤兵が行われるはずであったが、実際には翌1946年4月までソ連軍の軍政が続いた。この間、ソ連軍は、東ヨーロッパの場合と同様に工場地帯などから持ち出せそうな機械類を根こそぎ略奪して本国に持ち帰ったりした。1946年5月にはソ連軍は完全に撤退し、満洲は蒋介石率いる中華民国に返還された。

しかし、その頃から農村部を拠点とする八路軍による中華民国軍へのゲリラ戦が活発化し、1948年秋の遼瀋戦役でソ連の全面的な支援を受けた中国共産党の人民解放軍が都市部も含む満洲全域を制圧した。毛沢東は満洲国がこの地に残した近代国家としてのインフラや統治機構を非常に重要視し、「中国本土を国民政府に奪回されようとも、満洲さえ手中にしたならば抗戦の継続は可能であり、中国革命を達成することができる」として、満洲の制圧に全力を注いだ。八路軍きっての猛将・林彪と当時の中国共産党ナンバー2・高崗が満洲での解放区の拡大を任されていた。

中華民国政府は、行政区分を満洲国建国以前の遼寧・吉林・黒竜江の東北3省や熱河省に戻した。その後、後ろ盾であったアメリカからの軍事支援が減った中華民国軍は、ソ連からの支援を受け続けていた人民解放軍に敗北し、中華民国政府は台湾島に移転した。1949年に中国共産党は中華人民共和国を成立させ、満洲国のあった地域に新たに内モンゴル自治区を設置した。満洲国時代に教育を受けた多くのモンゴル人たちは内モンゴル人民革命党に関係するものとして粛清された(内モンゴル人民革命党粛清事件)[16][17]。

現在

満洲国の消滅後は、満洲族も数ある周辺少数民族の一つと位置付けられ、「満洲」という言葉自体が中華民国、中華人民共和国両国内で排除されている (「満洲族」を「満族」と呼び、清朝の「満洲八旗」は「満清八旗」と呼びかえるなど)。今日、満洲国の残像は歴史資料や文学、一部の残存建築物などの中に のみ存在する。現在でも満洲国の後継を自称する満洲国臨時政府が存在する

満州国建国

満州事変の翌年、日本は傀儡国家として、

清の皇帝・溥儀を擁立し「満州国」を建国した。

これによって日本の満州占領が本格化した

といわれているが…

●日本がやったことは筋が通っている。先祖の土地に逃げてきた満州族の長の子孫を助けて皇帝にしたのだから。満州各地で清朝復興の運動も起こっていた。

●戦後、日本が満州を侵略したように思われているが、これは溥儀が東京裁判で「皇帝になりたくなかった」と証言したことが一因である。

《渡部昇一 歴史街道2006/4月号》

●満州族は漢民族とは全く系統を異にする民族であり、そのラストエンペラーの溥儀が再び満州国の皇帝に戻り、固有の領土・固有の国家と国民を持つことは合法である。そして溥儀は自分の国を建てたがっていたのである。それは溥儀のイギリス人家庭教師レジナルド・フレミング・ジョンストン卿も、その著書「禁苑の黎明」の中で語っている。(これは一級史料である)

《渡部昇一 「自ら国を潰すのか」》

●溥儀は革命で皇帝の位を奪われ、追い払われて軟禁された。殺される危険が生じたから、ある日護衛隊の目がくらんだ隙を利用して逃げ出し、命からがら日本の公使館に転がり込んできた。溥儀は蒋の軍隊によって先祖の墓を爆破され、骨も粉々にされてしまった。一緒に埋めておいた宝石も奪われた。そのため溥儀はつくづくシナ人に愛想が尽き、満州へ帰りたいということになった。

●「紫禁城の黄昏」に溥儀が書いた序文…「芳沢(日本公使)は私を丁重にうけいれ、野蛮な軍隊から逃れるため、亡命先として公使館を使用することを認めてくれたのであった」

日本に感謝していた。だから東京裁判で溥儀が「日本の軍人に脅されて、いやいやながら皇帝になりました」と証言したのは全くの嘘だった。そう証言しないと「殺す」と言われたのでそう発言しただけ。(もちろん日本の弁護団は「紫禁城の黄昏」を証拠物件として提出したが、これは却下された)

●実際満州国は、総理大臣以下、大臣は全部満州人だった。ただ統治能力が足りなかったから日本人が支えた。皇帝も大臣もみな満州人あるいは清朝に仕えたシナ人であった。

《渡部昇一 「国を愛するための現代知識」

他の著書「日本史」》

●第一、満州国が出来た時点で、多くの国がその建国を認めて国交も結んだ。ソ連に至っては東支鉄道を満州に売却している。存在を認めていない国に対して商売できるはずがない。

《井沢元彦 諸君!2005/6月号》

●「世界は満州国を『傀儡国家』であるという。満州国人自ら政治の術に巧ならざりしがため当初日本人専門家の友好的援助を受けて新国家を組織したのである。それが果たして傀儡国であるという意味になるのであろうか。しからば今日世界には無数の傀儡国家が存在することになる。ラテン・アメリカやカリブ海沿岸の諸共和国にして、合衆国の制圧を受けないものが果たして幾何あるか。印度は自治独立国を以て組織されている国際連盟の一員であるけれども、英国の傀儡にあらずして何であるか」(当時「ファー・イースタン・レビュー」の主筆だった米国人ブロンソン・レー「満州国出現の合理性」)

《勝岡寛次

「韓国・中国「歴史教科書」を徹底批判する」》

●張学良の勢力が関東軍によって駆逐されると、奉天省の商民代表は保境安民派と提携し奉天自治維持会を組織し、中国本土とは絶縁した民意に基づく新政権の樹立を目指した。

そしてこの組織は、遼寧省地方維持委員会となり遼寧省の独立を宣言した。その宣言文には「我が東北民衆は、軍閥の暴政下にあること十数年、今やこれらの悪勢力を一蹴すべき千載一遇の機会に到達した。…新独立政権の建設を図らざるを得ざるに至った。これがために本会は、張学良と関係ある錦洲政府並びに軍閥の禍首蒋介石らの蠢動を否定することを決議した」とある。

●また吉林省でも、清朝復辟(皇帝の復位)派が張学良派の実力者たちを追放し、独立を宣言した。東省特別区のハルピン市長・張景恵も1932年1月1日独立宣言をした。

その後、全満建国促進運動連合大会が奉天で開催され、ここには各省代表の他、モンゴル・吉林省朝鮮人・東省特別区朝鮮人・満蒙青年同盟・各種団体の代表など約700人が出席し、満州の建国を決定した。

《黄文雄 「日中戦争真実の歴史」他の著書「中国人が死んでも認めない捏造だらけの中国史」》

●辛亥革命で再び漢族の時代が来ると、彼等は清朝最後の皇帝溥儀を北京にとどめ、故郷の満州に帰らせなかった。清の皇帝が漢族の新政府のもと北京におわせば、清の版図つまりチベットもウイグルも満州もそのまま新政府が相続したように世界に印象付けられる。

《高山正之 週刊新潮2009/8/13.20》

●弁髪という満州族の慣習を漢民族に強制する。これこそ清が中国を征服した印だった。

《祝田秀全

「忘れてしまった高校の世界史を復習する本」》

●満州事変が起きて張作霖が追われると、満州の至るところで軍閥が独立し、混乱状態になった。

そこに日本の後押しを受けた溥儀が戻る。すると、満州族の皇帝が戻ったと歓迎され、溥儀のもとにみんなが集まり、それまでそれぞれの地域で独立を宣言していた小軍閥や匪賊の頭たちが進んで1つにまとまった。そして満州国は独立したのである。

《渡部昇一 「『東京裁判』を裁判する」

他の著書「東條英機歴史の証言」》

●ローマ法王庁をはじめ15の国家が承認し、事実上承認した国を含めると23もの国家と関係があった満州国を、中国では「偽満州国」と呼ぶのである。

《宮脇淳子 諸君!2006/2月号》

満洲

現在、中華人民共和国(支那共産党)は満洲を「東北」と呼ぶが、中華民国時代は「東三省」、それ以前は「関外」と呼ばれていた。「関外」とは、万里の長城の東端の外という意味である。支那人(漢民族)にとって万里の長城より北は歴史的に異民族の土地であった。

大東亜戦争以前に支那が満洲の領土になったことはあるが、満洲が支那の領土になったことはない。このことは以下の歴史を見れば明らかである。

辛亥革命とは、被征服民族の漢民族(支那人)が征服民族の満洲人の王朝(清朝)を倒す運動であった。これによって支那を治めていた清朝皇帝が北京で退位したとしても、単に支那という地域の統治を放棄しただけであり、決して満洲が支那になったわけではない。

かつて13世紀にモンゴル帝国が支那を支配して元朝となったが、その元朝が14世紀に滅びてモンゴル族が故地の蒙古へ帰ったように、満洲族が故地の満洲へ帰るのはおかしなことではない。しかも、清朝は他の民族が満洲に入らない政策(封禁政策)をとっていて、支那と満洲を別の地域として扱っていたから、この点からも蒙古と同じように考えて差し支えない。

今の支那共産党政府(中華人民共和国)が満洲までも自分の国と言い張るのは、イギリス人を追い払ったインド人がイギリスはインドだ、というのと同じ論理である。同じようにチベットやウイグルまでも自分の国だと主張するのは、インド人がオーストラリアやニュージーランドもインドだというのと同じでナンセンスなことなのである。

日露戦争前には、清国は満洲がロシア領にされてしまったと認識していた。満洲のとある地域に役人を派遣する際、ロシアの許可をもらっているのである。

日露戦争においては清国は完全中立のはずだった。日本はロシアを追い払ったのち、鉄道と遼東半島の租借という少しばかりの報酬で手を打って、満洲全体を清国に返してあげた(ポーツマス条約)。ところが実は、清国とロシアは密約を結び、日本と戦うというような話までしていたのである(露清密約)。そのことを知っていれば日露戦争は清国との戦争でもあり、勝った時点で日本が満洲を取っても文句は出なかった。清国とロシアの密約が判明したのは大正10年(1921)になってからであり、非常に残念なことだった。

満洲と支那の違いが分かっていない人がやたらと多い。このため、「満洲も支那だ」という支那のプロパガンダ(宣伝)に乗せられて、日本が侵略したような印象になっている。

外国人の多くはまだ満洲王朝の清国(清朝)を支那人の王朝だと勘違いしている。満洲族は満洲語を持っている。清朝は満洲に他の民族が入るのを嫌がって封禁政策を取ったし、東三省(満洲)の将軍には満洲人を任命し、支那人を使わなかったのである。

辛亥革命で標語と成った「滅満興漢」とは、清朝による漢民族(支那人)支配を廃することを意味した。つまり支那人が支那人の国を作るということである。そうであれば、蒙古、ウイグル、チベットといった民族もそれぞれ自分達の国を作るのは道理であり、満洲民族もまた同じである。

ところが、孫文は臨時大総統になると、蒙古、ウイグル、チベットが清朝の支配から独立するのを認めなかった。蒙古、ウイグル、チベット、満洲が支那の領土ということは歴史的にまったく根拠がない。それを強引に自分の領土としてしまっているのが現在の支那(中華人民共和国)である。

大東亜戦争後、満洲が支那の手に入ると、支那は満洲人をなくす運動を進めた。満洲人を大量に蒙古やウイグルに移動させた。このため現在では満洲語を話せる人も満洲人と称する人もほとんどいなくなってしまっている。その結果、満洲独立を唱える声はほとんど絶えてしまった状況である。

万里の長城の外の「満洲」の地にはツングース語系の満洲族が住んでいて、古来、支那人は彼らを「化外の地」の民と呼んでいた。17世紀に彼らは天下を取り、清王朝を樹立させた。

清は周辺地域への侵略を繰り返し、領土を従来の3倍にまで膨張させ、他民族を蹂躙し、圧政を敷いた。支那にいた支那人もその支配下に入ったのである。

「満洲」はもともとは清朝をつくっていた満洲族の出身地だった。

満洲族が清朝を樹立した際、満洲族は民族を挙げて万里の長城の内側に移住し、満洲の地は万一の際に帰れるように無人地帯にされていた。

支那の革命家にしても、当初は満洲を支那の領土であるとは考えていなかった。革命派のナショナリズムはもともと、異民族である満洲人の支那人支配への憤りに発した漢民族主義である。彼らにとって万里の長城以北の満洲など、たんなる「満奴」や「韃奴」の地であって、せいぜい革命後における満洲人の放逐先であり、むしろそこに日本の勢力が進出してくれば、支那はますます安泰になると考えていたのだった。

だから、孫文などは革命の際、満洲を支那の一部とはまったく考えておらず、日本に満洲売却交渉まで持ちかけていた。自分達の土地ではなく異民族(満洲族)の土地であるから外国にくれてやってもかまわなかったのだ。桂首相に対しては、革命後に満洲を日本と支那の共同で開発しようといった提案まで行っていた。

だが革命がなって中華民国が成立すると、この国は清国の版図をすべて継承したいがため、新たな民族概念を創出した。つまり、漢人だけでなく、満洲人、チベット人、モンゴル人をも包含する「中華民族」というものであり、漢人だけでなく中華民族の土地はすべて支那の土地だと主張するにいたった。

今日の支那(中華人民共和国)では満洲という言葉は禁句としている。その代わりに、自己中心主義的な、包囲しか示さない「東北」という呼称の使用を、日本人にまで強要している。もちろん日本人はそんなことに付き合う必要はまったくない。支那は満蒙(満洲と蒙古)の地は、支那の神聖不可分の固有の領土と勝手に決めつけ、高句麗史まで支那の一地方史と主張してはばからない。

清朝が支那を支配すると、満洲族が大挙して支那(万里の長城以南)に移住した。そして満洲は荒れ果てた地になっていた。

そこを日本が、ロシアの南進を阻止するために日露戦争を戦い、インフラを整備し、近代産業を移植し、治安を維持し、支那の内乱が及ばない別天地にしたのである。そこで大量の支那人(漢民族)が内乱に明け暮れる支那から、安定した満洲へ流入してきた。満洲の人口は日露戦争の頃(1904年)には1000万人、辛亥革命(1911年)の頃には1800万人、満洲事変の頃には3000万人と激増した。

清朝崩壊の結果、支那の治安は乱れ、今度は日本を追い出せという運動が始まった。日本製品の不買運動、日本人に土地を売るな、貸すな、日本人の家の使用人になるなという運動にまで広がり、満洲に居住する日本人の生命が危ぶまれる状態となった。

辛亥革命が起こったところで溥儀が満洲族を率いてすぐに満洲の地に引き揚げていれば、その後の満洲独立の必要もなく、そのまま安穏に暮らせていた。ところが、清朝は袁世凱に革命軍(国民党軍)の討伐を命ずるなどしてぐずぐずと抵抗を続け、機を逸した。しかも、その袁世凱は清朝を裏切り、中華民国政府と交渉して孫文に代わって自分が大総統に就任するなどしたため事態はますます混乱した。支那全土に軍閥が乱立し、支那は内乱状態に陥り、満洲でも張作霖などの軍閥が台頭してきた。

張作霖は奉天(現在の瀋陽)を中心に勢力を伸ばし、一時は北京を占領し自らが中華民国の主権者であると宣言するほどであった。しかし、結局は蒋介石の軍隊との戦いに敗れ、1928年6月4日、列車で奉天に戻る途中、何者かに爆殺される(張作霖爆殺事件。以前は関東軍の河本大作大佐の指揮によるものとされていたが、最近ではこれを行なったのはコミンテルンという有力な意見が出されている)。

そうして状況の中、1931年9月18日に満洲事変が起こることになる。

今日の支那では「満洲」という言葉は「支那」と同様禁句で、「東三省」または「東北地区」と言い換えている。だが共産党満洲委員会が存在したように、かつては禁句ではなかった。だから今日でも支那では「満洲事変」という言葉もなく、「九・一八事変」と呼ぶ。これは事変勃発が9月18日だったためである。現在「九・一八」は抗日戦争の記念日に指定されている。

満洲の歴史

10~12世紀 五代十国~宋の時代、満洲には契丹族が「遼」を建国。

12世紀 ツングース系女真族が「金」を建国し、遼を西方に追い、宋を南に追いやった。遼は西方で「西遼」を建国し、宋は南に移り「南宋」となった。

13世紀 モンゴルが支那に「元」を建国すると満洲もその一部になった。つまり、蒙古族が支那と満洲を支配したのである。

14世紀 「元」は支那人の王朝「明」に滅ぼされたが、明は満洲にいた女真族を支配できなかった。

1616年 ヌルハチという満洲族の首長が現在の東満洲地区を征服して「金」という名の王朝を建てた。ここから満洲の歴史が始まる。歴史上「金」という王朝は何度も出るので、ヌルハチの金は「後金」と称している。

1636年 ヌルハチの息子のホンタイジは、朝鮮を征服した後、国号を「清(清国、清朝)」と称する。女真の民族名を「満洲」に改めた。

1644年 太宗の息子の「世宗」のとき、清は万里の長城を越えて北京を占領し、「明」に代わって支那も支配するようになる。

清国(清朝)の歴史はこちら

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/yougo/manchu.html

[研究論文]

石橋湛山の“満州放棄論”

増田 弘 (本学国際社会学部教授)

(一)

日本は「(アジアなど)弱小国に対して、この『取る』態度を一変して、『棄つる』覚悟に改めよ、即ち満州を放棄し、朝鮮台湾に独立を許し、其他支那に樹立している幾多の経済的特権、武装的足懸り等を捨ててしまえ、そして此等弱小国と共に生きよ」。ジャーナリスト石橋湛山は、雑誌『東洋経済新報』の 1921(大正 10)年 7 月 30 日号社説の中でこのように主張した。彼は当時 37 歳の壮年期にあり、その四年後に同社の第五代主幹に就任する。そして昭和初期の“金解禁論争”で名を一躍高め、太平洋戦争敗戦後には政界に転じ、蔵相・通産相を経てわずか 10 年で首相の座へと上り詰める人物である。

しかし当時、日本国民の間では満州を「20 億の国帑(国家財産)と10 万の英霊が眠る聖域」とみなす雰囲気が定着していた。また満州は元来満州民族の地であり、漢民族の支配地ではないとする中国への歴史観や民族観もあり、そこに日本人の大国意識を反映した中国人蔑視や、政治的分裂と社会的混乱を繰り返す中国へのネガティブな感情が加わって、日本の満州領有を当然視する国内世論が形成されていた。

これに対して『新報』の湛山は、大正初期以降、中国の革命運動および排外ナショナリズムを終始肯定し、日本政府や軍部が推進する中国への干渉政策や一般国民の中国軽視の風潮を厳しく批判し、満州を含む全植民地の放棄を唱え続けたのである。では湛山は一体どのような理由で、石原莞爾らの満州領有論に対座する、特異な満州放棄論を繰り返し提唱したのであろうか。

(二)

湛山が持論の満州放棄論を完成させるのは、第一次世界大戦の終わる 1910 年代末期から 20 年代初期にかけてである。それは、1政治・外交、2経済、3人口・移民、4軍事、5国際関係の論点から構成されていた。以下、それらを順次紹介しよう。

i)政治・外交の論点

なぜ日本は満州を政治・外交上放棄しなければならないのか。その根本的な理由は、満州が中国領土の一部であり、中国人を主権者とする外国の地であるからである。そこには多数の中国人が居住し、農業・工業・商業などあらゆる営業に従事し、財産を所有している。また諸外国は様々な形で中国国内に投資を行っており、中国との貿易も活発に行っている。にもかかわらず、日本が朝鮮と同様に満州を併合しようとすることは「由々しき問題」だ、と湛山は指摘する。なぜなら、そのような態度は中国人や外国人の利益を無視し、中国すべての民心を不安に落し入れ、反日感情を激化せしめ、諸外国から非難を浴びることとなるからである。このような侵略的態度は、日清・日露の両戦争で勝ち、「増長慢を生じた結果」であり、日本ほど「公明正大の気の欠けたる国はない」と手厳しく批判した。

しかし現実に中国内部は分裂・抗争し、混乱を重ねているではないか。中国人は依然旧弊に堕し、国家統一の気概すら持たないではないか。湛山はこのような日本国民の中国蔑視観に反駁する。「支那の革命

は成功しえないなどと断ずるは軽率極った事である」、日本の明治維新

でさえ、その安定に 10 年を要した、中国は日本の 30 倍近い面積だから、革命はおいそれとは片付かない、と。では今後日本はどうすればよいのか。

気を永く持ち、中国人の政治的希望を第一に尊重し、無理に一方を圧迫したり、他方を支援したりせず、諸外国が中国の政争に干渉しようとする場合、わが国はこれを排斥して、「功利一点張りで行く」よう湛山は主張する。そして「満州も還したい、旅順も還したい、其の他一切の利権を挙げて還したい、而して同時に世界の列国に向かっても、我が国と同様の態度に出でしめたい、而して支那をして自分の事は自分で処理するようにせしめたい。日本の為め、支那の為め、世界の為め、之れに越した良策は無い」と断言するのである。

ii)経済の論点

では経済上なぜ満州を放棄すべきか。湛山は当時の日本人の抱く常

識、すなわち日本は天然資源に乏しく領土が狭いため、資源豊かな他

国の領土を奪取して併合するほかに国家発展の途はない、との見解を

全面的に否定した。つまり、植民地を領有しても日本人が期待するほ

どの利益をもたらしていない、と主張した。同時に多くの資料や統計

のデータを用いてこの事実を解明した。たとえば、1920 年の日本の輸

出入総額を朝鮮・台湾・関東州の三植民地と、米・英・インドと比較

すると、三植民地との貿易総額は 9 億 1500 万円であるが、米国とは 14

億 3800 万円、英国とは 3 億 3000 万円、インドとは 5 億 8700 万円と大

幅に上回っており、日本の経済的自立という観点からすれば後者の方

がはるかに重要であり、しかも満州などが石炭、鉄、石油、綿花など

工業上必要な原料の十分な供給地ではない点を示した。こうして湛山

は日本人が当然視する植民地必要論を「幻想である」と断言したので

ある。人道的倫理をオブラートで包み隠しながら、一般国民にわかり

易く、いわばソロバン勘定の損得で植民地の無益さを説いたわけであ

−49−増田 弘

る。

では今後日本は中国に対してどのような経済貿易政策を取るべきか。

湛山は、日本が急速に中国の「富源」を開発し、中国経済の発達(鉄

道などインフラ)を促すことであり、そのためには中国全土を機会均

等主義の下に列国に開放し、欧米先進諸国の無限の資本と優秀な企業

力を最大限に中国に導入させ活動させることであり、そうすれば日本

の中国貿易は一層増大し、これに刺激されてわが商工業は興隆するは

ずであると主張したのである。

iii)人口・移民の論点

ではなぜ人口・移民の観点から満州は不要なのか。湛山は「領土が

狭く、人口が膨張する状況では海外移民は不可欠である」との当時の

常識的見解を誤った考え方として斥けた。なぜか。今日では工業が発

達し、貿易が活発となり、食料はたとえ国内で生産しなくとも、世界

に大市場が控えており、必需品の獲得は自由自在であるからである。

この見地から、マルサス的な人口過剰論に基づく“移民必要論”の欠

陥を突いた。たとえば 1918 年時点で、外地に住む日本人は総計 80 万人

に満たないのに対して、日本の総人口はその間の 13 年間に 945 万人増

加し、6000 万人に達している。わずか 80 万人のために 6000 万人の幸

福や人的活用を忘れてはならない、と論じたのである。

iv)軍事の論点

では軍事上ないし国防上なぜ満州を放棄した方がよいのか。すでに

湛山は、世界各国民の利害関係が今や錯綜してきたため、文明国間の

戦争が不可能となりつつあるとのノーマン・エンジェル(Norman

Angell)の学説を積極的に肯定した。ところが現実のわが国は、戦争は

領土や賠償金の獲得など儲かるものとの旧来の戦争観に基づいて膨張

−50−石橋湛山の“満州放棄論”

政策をとり、満州はじめアジア大陸への支配強化を図っている。それ

は日中関係を悪化させると同時に、日米対決を深め、日米軍拡競争を

生み、ひいては日米戦争の危険をもたらすなど憂うべき状況となって

いた。

湛山の立場からすれば、軍備を整える必要は、他国を侵略するか、

他国に侵略される恐れがあるかの二つの場合以外にはなく、もし他国

を侵略する意図もなく、他国から侵略される恐れもないならば、警察

以上の兵力は、海陸ともに用はないはずであった。しかし、もし他国

がわが国を侵略する恐れがあるとすれば、

「我海外領土に対してであろ

う。...戦争勃発の危険の最も多いのは、寧ろ支那又はシベリヤである。

...茲に戦争が起れば、起る」と湛山は予想した。とすれば、わが国が

中国またはシベリアへの野心を捨てて、満州や台湾・朝鮮・樺太など

も不要であるといった大胆な態度に出れば、戦争は絶対に起らないし、

他国から侵略されることも決してないと断言するのである。

v)国際関係の論点

では国際関係上、なぜ日本は満州を放棄しなければならないのか。

それは日本が国際的孤立を深めているからである。パリ平和会議以後

の日本を取り巻く極東情勢は、湛山の眼には一層厳しいものと映って

いた。1920(大正 9)年 1 月 24 日号社説「日米衝突の危険」で、もし

日米間に戦争が起りえるかと問えば皆笑うだろうが、

「日米両国の間に

支那を取入れて見る時は、両国の関係は、頗る色彩を改めて来る。...

支那の独立統一の運動は、先ず此脅威(日本の帝国主義的野心)に対

抗し、其圧迫を掃い除けることが、一大要件だ。...そこへ米国が這入

って来る。...米国が支那の此統一運動の味方として、援助者となって、

参加して来る。...若し一朝、日支の間に、愈よ火蓋が切られる時は、

米国は日本を第二の独逸となし、人類の平和を攪乱する極東の軍国主

−51−増田 弘

義を妥当さねばならぬと、公然宣言して、日本討伐軍を起し来りはせ

ぬか」と、すでに 21 年も前に日米開戦の危険を予告した。

しかし日米両国は戦ってはならない、と湛山は強調する。なぜか。

戦争は勝敗に関係なく双方に利益をもたらさないからであり、また経

済・貿易上アメリカは日本にとってどこよいも重要な国であるからだ。

では日米開戦を回避する方法とは何か。湛山は、1太平洋上の軍備を

撤廃する、2日本は日英同盟を廃止し、イギリスのための「東洋の番

犬」から脱却する、3日米対立の根幹となっている満州などの中国利

権をすべて放棄し、開放することを提言した。そうすれば日米戦争を

回避させ、ひいては日本の国際的孤立状態からも脱することができる

と説いたのである。

(三)

最後に、湛山が満州事変以降の軍部の動きと、石原莞爾の満州領有

論をどのように認識していたかを論じたい。1931 年 9 月、石原ら関東

軍が満蒙掌握のために決起した柳条湖事件に対して、湛山は「この武

力行使によって満蒙問題の根本的解決は困難である」と主張し、陸軍

の行動はたとえ法制上正しくても、政治的には「左様な乱暴」が行わ

れてはたまらない、内閣の意図しない海外出兵が実施されたら「国家

の危険此上も無い」と陸軍を非難した。ところが石原らは満州掌握に

成功し、清朝の廃帝溥儀を担ぎ出して満州独立国家の建設に乗り出し

た。すると湛山は、石原らが唱える東亜連盟構想や「五族協和・王道

楽土」のスローガンなど、日本で実現できないことを他国で実現でき

るはずがなく、単なる「空想」であると切り捨てた。そして新国家が

誕生すると、

「甚だ不自然の経過」による国家が「今後の満蒙を健全に

経営し得べしとは信じ得ない」と真っ向から否認した。

−52−石橋湛山の“満州放棄論”

湛山の予想は的中した。満州国はわずか 13 年でその命脈が尽きたば

かりでなく、結局満州問題を起因にして日米開戦となり、日本は敗戦、

かつてない国難に直面する。しかし日本は奇跡の復活を遂げる。とま

れ、日本は満州など植民地なしに経済大国として復活を遂げたことを

忘れてはならない。ここに湛山が長年掲げた小日本主義に基づく満州

放棄論の正しさもまた歴史上に証明されたわけである。

追記 本稿は『歴史読本、特集石原莞爾と満州帝国』2009 年 9 月号

(新人物往来社)に掲載されたものの転載である。なお同月号は 2010 年

2 月に単行本『石原莞爾と満州帝国』として同社より出版されている。

−53−Tanzan Ishibashi’s Views on the Abolishment of

Manchuria

MASUDA Hiroshi

Faculty of Social Sciences

Toyo Eiwa University

This article is aimed to clarify the distinguished views on

Manchuria expressed by Tanzan Ishibashi, who was a famous

liberal journalist of the Oriental Economist (Toyo Keizai

Shinposha) during the period 1912-1946 and who served as

Japanese prime minister in 1956-57. Ishibashi and the Oriental

Economist had incessantly argued since the early 1910s that

Japan should abolish all colonies, including Manchuria, Korea,

and Taiwan, as soon as possible, even though it could be

considered natural for the Japanese government and military

forces to possess colonies in a so-called age of imperialism. In this

context, Ishibashi not only criticized the military activities of the

Kwantong army led by Lieutenant Colonel Kanji Ishihara and

Colonel Seishiro Inagaki beginning in September 18, 1931 but also

denied the foundation of Manchukuo, the puppet government

controlled by the Kwantong army. Although this state lasted for

just thirteen years until the end of the Pacific war on August 15,

1945, it is meaningful to recognize that Ishibashi’s views such as

“Little Japanese-ism” were not necessary inappropriate in the

development process of the postwar period.

−54−